Сомнительная история зека с Колымы

Как-то на закате перестройки я купил на развале книжку под названием «Колыма». Ее автор Иван Иванович Иванов, бывший зек с Колымы.

В аннотации некоего редактора Кокиной В. А. говорилось: «Для миллионов невиновных людей Колыма стала самым страшным местом во времена сталинских репрессий. Многие из них навечно похоронены под молчаливыми снегами «Серпантинки» – зловещего лагеря смерти. И только единицы выжили и благодаря гласности поведали нам всю правду о преступлении прошлого. Повесть «Колыма» – один из таких документов (курсив мой). Именно этим произведением дебютировал автор в… семьдесят семь лет».

Мне показалось странным, что книга была издана издательством «Радянський писменник» в переводе с русского на украинский язык, но продавалась в Москве. Возможно, предположил я, книга выделяется в мутном потоке обвинений и разоблачений сталинской эпохи, и издание на русском языке было мгновенно раскуплено. Хорошо, что мне достался хотя бы украинский вариант!

Другая странность открылась позднее. Перелистывая книгу, я наткнулся на один эпизод, в котором воспроизводилась беседа автора с зеком Яшкой. Это был, на самом деле, профессиональный революционер ленинской гвардии, затем видный советский государственный деятель Ганецкий Я. С. Моя теща хорошо знала дочь Ганецкого. Ханна Яковлевна также была репрессирована, приговорена к 10 годам тюремного заключения, провела в лагерях в общей сложности 18 лет, но сумела выжить и после реабилитации 1956 года возвратилась в Москву. Умерла в 1976 году.

Яков Ганецкий

Теща и Ханна работали одно время в издательстве министерства энергетики на незначительных должностях. Министерство, как я понял, было пристанищем ряда людей, пострадавших от репрессий. Там появлялся, например, сын репрессированного большевика В. Антонова-Овсеенко Антон, пробивавшийся после реабилитации писательством и публицистикой. Он производил на тещу жуткое впечатление своей мрачностью и нелюдимостью.

Антон Антонов-Овсеенко

Но дело не в этом. Я интересовался в советской энциклопедии биографией Ганецкого Я.С. и точно знал, что он был расстрелян вскоре после суда в 1937 году. В «Колыме» же, аттестованной документом, он оставался живым в эпизоде, относящемся к 1938 году. Кто же напортачил? Энциклопедия или этот документ?

Из Интернета мне удалось выяснить, что тем же вопросом задавался колымский писатель и журналист Бирюков А. М. (1938-2005). Он закончил юридический факультет МГУ в 1960 году. Затем работал в магаданской прокуратуре, в магаданском книжном издательстве, писал прекрасные лирические повести и рассказы, много лет занимался журналистикой. Являлся членом Союза журналистов и Союза писателей СССР. Многие годы отдал восстановлению жизненных историй самых различных, репрессированных, высланных на Колыму людей – от знаменитых писателей до людей самых обыкновенных, никому, кроме родственников, неизвестных.

Вот что пишет Александр Михайлович в своих «Колымских историях»:

«Немало фигур колымского царства теней встретилось мне и в произведении И. Иванова «Колыма. 1937-1939». Рукопись имела подзаголовок – «Из записок Захара Кузьмича», то бишь заключенного: «Захар Кузьмич» – известный эвфемизм зека.

Обложка книги А. Бирюкова «Колымские истории»

По прошествии лет трудно восстановить в памяти, как и когда эта рукопись попала ко мне. Вероятнее всего, от магаданского писателя Альберта Мифтахутдинова в конце восьмидесятых, то есть в разгар перестройки. К рукописи был приложен текст, из которого следовало, что большая документальная повесть под таким названием учителя из поселка Боярки под Киевом Ивана Иванова была опубликована в украинском литературно-художественном журнале «Отчизна», а киевский писатель Игорь Малишевский написал о ее авторе очерк. В России, насколько мне известно, повесть Ивана Иванова не печаталась.

Очерка Малишевского (возможно, что он и прислал повесть в Магадан – А. Мифтахутдинов в свое время окончил факультет журналистики Киевского университета и у него могли оставаться в этом городе знакомые литераторы) в папке с рукописью не оказалось, к сожалению. Но тесен, как выяснилось еще раз, мир – даже бескрайний мир Колымы. В случайном разговоре в стенах областной прокуратуры ее старейший тогда работник, а мой знакомый еще с 1960 года, Л. Н. Анисимов упомянул, что его учителем в Ягоднинской средней школе в конце сороковых годов был тот самый И. И. Иванов, автор повести. (Л. Н. знал о ее существовании из переписки со своим бывшим учителем). Позднее нашелся и еще один ягоднинский ученик Иванова – почетный гражданин Магадана Б. В. Гарбарец, - он вспомнил, что у этого преподавателя была кличка «Иван в кубе» и он весьма поощрял увлечение своих учеников литературой. А еще позднее с помощью начальника отдела областной прокуратуры А. Ф. Степанова мне удалось познакомиться с архивно-следственным делом, возбужденным против заключенного Иванова.

Уроженец Петербурга (1911 г.) Иванов И. И., учитель с высшим образованием и уже пятилетним стажем работы, был осужден Особым совещанием НКВД СССР в марте 1937 года за контрреволюционную деятельность и был доставлен на Колыму всего с трехлетним сроком (срок заканчивался в декабря 1939 года). В июне 1938 года, когда он находился на подлагпункте «Полярный» прииска имени Водопьянова, против него было возбуждено новое уголовное преследование. В составе большой группы заключенных он обвинялся в саботаже, троцкистской пропаганде, распространении пораженческих слухов об исходе возможной войны с Японией, высказывании террористических намерений в отношении руководителей Дальстроя (ДС) … И уже 21 июня того же года Иванов был осужден Тройкой УНКВД по ДС еще на десять лет лишения свободы.

Мемориальная плита на месте прииска имени Водопьянова

Дело «второй категории» (первая предполагала расстрел) велось в традициях того жаркого лета – с огульным, ничем не подтвержденным обвинением и более чем поверхностно. Достаточно сказать, что весь его объем составил 11 листов, включая ордер на арест (который не был произведен – обвиняемый продолжал находиться в лагере «на общих основаниях») и протокол обыска (ничего не обнаружено).

Вынесенное Тройкой постановление в отношении Иванова И. И. было отменено там же, в Магадане, еще 15 ноября 1939 года – как не объявленное обвиняемому до 17 ноября 1938 года. Напомню читателю, что 16 ноября 1938 года было принято совместное постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) о законности и прокурорском надзоре, которое положило конец «ежовщине», а потому и не вступившее в «законную силу».

Однако Иванов в своей повести сообщает, что это постановление ему было объявлено, в чем его принудили и расписаться. Естественно, что этой расписки в архивно-следственном деле мне обнаружить не удалось. Но ведь все в нем фальшиво – как основания для возбуждения, так и основания для прекращения. И 30 апреля 1998 года, почти через 60 лет, А. Ф. Степанов подписал заключение о реабилитации Иванова И. И. по этому делу!».

Прерываю в этом месте повествование Бирюкова, чтобы предостеречь читателей от некритичного отношения к мемуарам разного рода зэков – от Солженицына А. И. до Шаламова В. Т. Так, судя по свидетельству того же Бирюкова, знаменитый колымский рассказ Шаламова «Последний бой майора Пугачева» не имел аналога в действительности, хотя и представляет сам по себе незаурядный образец художественного творчества. Не следует забывать, что зэки-мемуаристы выражали в лагерной прозе и поэзии не только свои переживания, но и страсть к писательству. В строгом смысле их произведения нельзя считать историческими документами. И это относится к повести Иванова И. И.

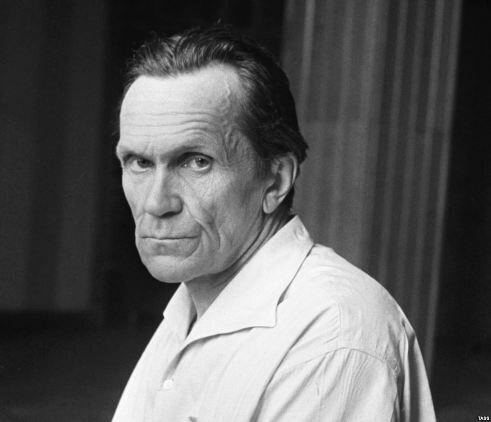

Писатель В. Шаламов

«Повесть «Колыма. 1937-1939», – продолжает Бирюков,– едва ли следует отнести к разряду документальных (хотя бы на том основании, что при ее создании никакими документами автор не пользовался), да и жанр ее – «из записок» едва ли указан верно: какие у заключенного могли быть в то время записи о своем житье-бытье… Повесть создавалась, по словам автора, через сорок лет после описываемых событий, то есть уже в семидесятые годы. В данном случае мы вправе говорить о художественном произведении, в котором автор использовал факты собственной биографии, впечатления от встреч с реальными людьми, но не стеснялся, как мне кажется, и откровенного вымысла.

Одним из самых заметных персонажей этой повести явился – в первом своем обличье – жалкий зека по имени Яшка, оказавшийся к изумлению автора, да и читателя тоже, человеком весьма и весьма известным – Яковом Станиславовичем Ганецким.

«Типичная фигура лагерного «фитиля»: рваные, латанные-перелатанные валенки с задравшимися носками, рваный бушлат, повязанный (для тепла) по животу обрывком какой-то веревки, лагерный треух, завязанный на тесемочки под подбородком. Из-под треуха смотрит серое, изможденное лицо, на котором выделяется только нос, да припухшие глаза с воспаленными веками (…)

– Но как же вы… здесь?

– А как вы? – улыбнулся невесело Ганецкий.

– Да, но ведь вы – друг Ильича, старый большевик!..»

В недавние дни имя Ганецкого часто мелькало на страницах разоблачительной печати – речь шла о его участии в получении партией большевиков средств от кайзеровской Германии, весьма заинтересованной в годы Первой Мировой войны в разрушительной борьбе ленинцев против царизма. Были ли те деньги действительно получены и была ли роль Ганецкого (вместо с Парвусом) в этом деле столь велика, как предполагают некоторые исследователи, определить теперь затруднительно – веские доказательства, если они и существовали, давно уже, видимо, уничтожены.

(Удивительно, что Бирюков, юрист по образованию, не занимает четкой позиции в отношении этой провокационной версии врагов Советской власти, дающей основание абсурдному предположению о том, что германский генштаб боролся за торжество идей коммунизма. – Прим. автора статьи.)

Но историей с «немецкими деньгами» заслуги большевика Ганецкого (его настоящие имя и фамилия Якоб Фюрстенберг) перед партией не ограничиваются. Он рано, еще будучи гимназистом, примкнул к революционному движению. В 1902 году (ему было лишь 23 года) явился одним из организаторов польской социал-демократической партии, влившейся в 1906 году в РСДРП. Вел активную революционную работу на территории Польши.

На Лондонском съезде РСДРП стал членом ее центрального комитета. Неоднократно арестовывался. После октября 1917 года находился на советской работе, сначала в наркомфине – пом. главного комиссара Народного банка, затем и комиссар, член коллегии наркомата. В 1918-21 гг. – участник переговоров с Германией, Финляндией, Латвией, Польшей, Турцией. В 1921 году – член коллегии наркомата иностранных дел, с 1923 года – член коллегии наркомата внешней торговли. В 1930-32 годах член президиума ВСНХа РСФСР. Последняя (с 1935 года) перед арестом должность Ганецкого – директор Музея революции СССР.

Здание музея революции СССР в Москве. Фото 1935 г.

В повести Ивана Иванова жизнь несчастного доходяги Яшки после знакомства с ним автора в корне преображается: энергичный пом. бригадира добивается его перевода в свою, передовую, бригаду.

«Питался он теперь нормально, – пишет Иванов, – стал заметно поправляться и уж никак не походил на бывшего «фитиля». Но работать пока не научился, и я стал давать ему уроки мастерства, сообщая нехитрые «секреты» обслуживания дорожки (речь идет о мехдорожке, по которой короба с пустой породой следуют в отвал. – А. Бирюков), те мелочи, на которые новички не обращают внимания … И место на нарах постарался найти для него получше … Сейчас мы лежали рядом.

Лагерные нары. Музей Пермь-36

Вагонная система нар позволяла, придвинувшись друг к дружке поближе и укрывшись с головой, чтобы не подслушало чужое ухо, поверять друг другу самые сокровенные мечты. Я томился, не имея друга. Ганецкий, очевидно, тоже. Мы не замечали, как летит время, забывали, где мы. И я рассказал ему немудрящую повесть о своей жизни, он мне – свою яркую, увлекательную, овеянную для меня высокой романтикой подвига. Он знал Ленина, он был его другом! И я горжусь тем, что он, обращаясь ко мне, часто говаривал –«мой юный друг» (когда-то его самого так называл Ильич)».

Совместное пребывание И. И. Иванова и Я. С. Ганецкого на прииске «Нижний Хатыннах», описанное в повести весьма подробно, длилось в те страшные для Колымы месяцы довольно долго – до ликвидации прииска. Затем его заключенных стали рассылать по разным лагпунктам.

«Прощаясь, – пишет Иванов, – Ганецкий сказал мне слова:

– Помните, мой юный друг, ваша задача – выжить. Выжить и рассказать обо всем…

Целую ночь я не мог уснуть ни на минуту. «Где ты, мой друг и наставник? Свидимся ли когда?...»

Свидеться не пришлось… Но в 1964 году в газете «Правда» я прочел очерк старого большевика Ф. Петрова «Солдат революции (к 85-летию Я. С. Ганецкого)» – первая весточка о реабилитации моего старого друга Якуба, погибшего на Колыме».

Когда и при каких обстоятельствах погиб Ганецкий, Иванов не пишет.

Литературные источники – энциклопедия «Великая Октябрьская социалистическая революция» (1987 г.), переизданный в 1989 году энциклопедический словарь Гранат «Деятели СССР и революционного движения в России», Большой энциклопедический словарь (1991 г.) – называют один и тот же год (без указания числа и месяца) смерти Ганецкого – 1937-й. Встречаться с Ганецким, помогать ему, беседовать с ним в 1938 году Иванов не мог. Тем не менее, … я неоднократно запрашивал информационный центр (ИЦ) магаданского УВД о пребывании Ганецкого-Фюрстенберга в Севвостлаге. Ответ был тот же – не значился».

Выдуманный эпизод с Ганецким в книге Иванова И.И. наводит на размышления. Он заставляет усомниться в правдивости книги. Кроме того, вряд ли это – аберрация памяти 77-летнего автора «Колымы». Скорее всего, он хотел подыграть политической конъюнктуре в конце перестройки, спекульнуть на господствующих в это время настроениях. С такой вот «мелочи» начинается искажение истории.

Но в чем состояла конъюнктура? В данный период обрела второе дыхание после Хрущева разнузданная спекулятивная кампания обвинений и разоблачений сталинской эпохи. В этой кампании каждый непредубежденный человек ощущал какую-то несоразмерность обвинения обвиняемому. Ведь обвинялся не только и не столько Сталин, сколько великая эпоха социалистического строительства, выведшая страну на рубежи, которые она не занимала за всю тысячелетнюю историю. Позже стало ясно, что большая часть обвинительной кампании – это технология контрреволюции, средство разрушения СССР.

Технология создания большой лжи о «большом терроре» строится на методах подмены и обобщения. Суровая и беспощадная эпоха преподносится как тихая заводь, возмущенная злым ураганом. На добрых благодушных людей, не ожидающих никаких угроз и подвохов от власти, вдруг обрушивается ярость злодея (Сталина), порожденного невесть как-то происшедшей революцией. Советское же общество отождествляется с пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системой, существующей во всякой стране, но в СССР она является не отграниченной, а органичной частью общества.

Одна ложь порождает другую. Взгляд на советское прошлое своей Родины как черную страницу истории ведет к искажению, глумлению и издевательствам над ее эпохальными достижениями и героями. Байки об ужасах лагерного быта прикрывают вопрос о политической ответственности. Вводится запрет на признание любого решения Советской власти правосудным.

Проклятия в адрес культа личности служат канонизации жертвы репрессий, независимо от ее политической или уголовной ответственности. Охрана лагерей состоит не иначе как из злобных вертухаев, не делающих различия между «политическими» и «уголовными заключенными, и даже благоволящих последним. Это сегодня никого не удивляет, что буржуазная фемида у нас и за рубежом с легкостью превращает людей в политических заключенных, а последних – в уголовники.

В незрелых умах складывалось впечатление, будто СССР населяли одни политзаключенные, и если было в стране что-либо достойное и положительное, то этим она обязана исключительно политзаключенным. Социалистическое общество представлялось полем охоты за честными гражданами коварных и злобных представителей власти с их безжалостными спецслужбами.

Могучая индустрия создавалась, дескать, исключительно для милитаризации страны и ведения несправедливых захватнических войн с миролюбивыми соседями, коллективизация – исключительно для физического уничтожения крестьянства посредством голодомора. Критика Сталиным перегибов преподносилась как лицемерная маскировка состоявшихся и предстоящих злодеяний. Диктатура пролетариата отождествлялась с местью за превосходные нравственные качества человека.

Недавно я познакомился в Интернете с электронным вариантом книги «В поисках советского золота», основанной на воспоминаниях американского инженера Литтлпейджа. Он помогал налаживанию добычи золота на крайнем севере Советской России по договоренности с США о техническом сотрудничестве. Меня поразило то, что этот американский специалист, совершенно равнодушный к политике, разделял версию о «вредительстве» в советской экономике того времени. Видимо, и я поддался в некоторой степени оглушающему и отупляющему влиянию антисоветчиков.

«Когда в августе 1936 года советское правительство начало серию процессов по делу о контрреволюционной деятельности высокопоставленных коммунистов,– пишет соавтор книги Бесс Демари,– большинство иностранцев в Москве считали, что Иосиф Сталин и его окружение выдумали все те обвинения, в которых злополучные подсудимые сознавались в зале суда, и каким-то образом заставили их признать свою вину. Процессы произвели впечатление даже на тех, кто рассматривал всю процедуру как фальсификацию с начала до конца.

Литтлпейджа не было в Москве в то время, он вернулся после длительного пребывания на советском Дальнем Востоке только после второго процесса, в январе 1937 года, когда влиятельные коммунисты сознались, что занимались «вредительством» на различных советских заводах, чтобы дискредитировать Сталина.

Я спросил Литтлпейджа:

– Как вы думаете? Обвинение ложное или нет?

Он ответил:

– В политике я не разбираюсь, но немало знаю о советской промышленности. И точно знаю, что определенная часть советской индустрии сознательно подвергалась саботажу, вряд ли такое возможно без помощи высокопоставленных коммунистов. Кто-то занимался вредительством в промышленности, а все высокие посты в ней занимают коммунисты. Так что, мне представляется, коммунисты помогали саботажу в индустрии.

Теории для Литтлпейджа не существовали,– добавляет Бесс Демари. – Однако своим глазам он верил».

Конечно, этот эпизод нуждается в небольшой поправке. Саботажу способствовали не только высокопоставленные коммунисты-троцкисты, но и отечественные буржуазные спецы, с трудом расстававшиеся с «рыночной» психологией. В целом же можно сказать, что немало злобы и обид на Советскую власть проистекало в так называемые «годы репрессий» от того, что любители комфорта, неги и удовольствий окунулись в жизнь простых тружеников эпохи трудного становления социалистического государства. А легким оно и не могло быть.

Но вернемся к конъюнктуре во время выхода в свет «Колымы». В это время Ленин не отождествлялся, а противопоставлялся Сталину как идеолог и практик «правильного» социализма в рамках стратегии постепенного разрушения коммунистической идеологии и обеспечения успеха планов контрреволюции. Не думаю, чтобы бывший колымский зек Иванов сознательно содействовал такому коварству. Но объективно включение в его книгу эпизода с Ганецким сыграло именно эту роль.

К тому же его опекали более молодые энтузиасты перестройки. Одним из них был писатель, киносценарист, заслуженный журналист Украины, лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко, член Национального совета кинематографистов Украины Игорь Юрьевич Малишевский. Он умер 15 мая 2015 на 80-м году жизни. Именно об отсутствии его очерка сожалел колымский писатель Бирюков А. М.

Этот очерк в качестве предисловия был включен в книгу на украинском языке, которую я приобрел на развале во время перестройки. Он вполне адекватно передает общественные настроения того времени.

«Написать «Колыму» И. И. Иванов решил еще в 1958 году,– сообщает в конце предисловия И. Малишевский. – Последующие годы не особенно, мягко выражаясь, способствовали работе. Уважаемый читатель обнаружит несколько подробностей, которые свидетельствуют, что кое-что писалось на рубеже «хрущевской» и «брежневской» эпох, а также позднее, когда даже в статьях «Правды», посвященных круглым юбилеям выдающихся деятелей партии, стали стыдливо пропускать неизбежные, как рок, годы смерти – 1937, когда слово «ГУЛАГ» многие из нас узнавали лишь из памфлетов, которые разоблачали «классика» оттепели, потом «отщепенца, эмигранта» Солженицына, когда смелые и откровенные решения ХХ съезда упоминались мимоходом, не иначе, как сквозь зубы».

Александр Солженицын

Автор очерка не ведал, какую злую шутку сыграет с книгой, которой он посвящает свой панегирик, точное указание даты смерти Ганецкого Я. С. В продолжение обличения предперестроечной эпохи он пишет:

«Когда апофеозом обеления стал (снятый уже во время Черненко) многочасовой телесериал «Стратегия Победы», где Василий Лановой с благоговейным придыханием декламировал стране тексты Самого и о Самом в связи с 40-летием Победы, оплаченной такой бездной солдатской крови, которая вряд ли укладывается в двадцатимиллионный счет, и с дрожью в коленях стоял у музейного стула, на котором сидел сам генералиссимус, прошелся около стола, за которым накладывал резолюции не только в отношении наступательных операций, но расстрелов Он, кого пишут – даже голосом – с большой буквы, как в Библии.

Но болезнь не позволила учителю дописать свою Колымскую одиссею, оборвала рукопись на полуслове (поэтому «Записки» печатаются без двух-трех последних страниц недописанного нового эпизода). «За кадром» остался, в частности, его последний, третий, зэковский год – «самый страшный из всех», как успел написать Иван Иванович на уже напечатанных страницах».

Неужели, могло быть что-то страшнее уже написанного!? Ведь в этом «написанном» Иванов «не обходит вниманием и мерзостей лагерного бытия – издевательств, мордобоя, трехэтажного мата, ежеминутного попрания человеческого достоинства, унижений, террора уголовников, ретивого пресмыкательства «шестерок», гомиков-«девчат», безносых сифилитиков, «женского вопроса» на Колыме, жестоких выходок уголовников, которые подбрасывают в баланду «мясца» – отрубленные человеческие пальцы, и психологию лагерного начальства, искаженную пьянством и безнаказанностью – одним словом, то, что создает невыразимо тяжелый моральный климат мест заключения».

Нечто подобное, вплоть до «подбрасывания мясца», я слышал и читал в книгах об условиях пребывания заключенных в постперестроечных тюрьмах России, видел в американских боевиках. Впрочем, действительность может быть страшнее любой «чернухи» даже не в местах заключения.

Наконец, Малишевский называет имя еще одного энтузиаста перестройки. «И лишь благодаря стараниям,– пишет он,– бывшего ученика Иванова по боярской школе, ныне научного редактора Степана Лавриченко (д.р. 20.10.1948), который вечерами и в выходные дни расшифровывал тетради своего учителя, печатал на машинке, перепроверял расшифровку у больного автора, уточнял клички и подробности, стала возможной эта публикация. Ну и, конечно же, в первую очередь, благодаря общественным условиям гласности, которые выстрадала страна».

(Поселок Боярки под Киевом, который упоминают Бирюков и Малишевский, знаменит тем, что отсюда строилась киевскими комсомольцами в 1921 году узкоколейка. Она сыграла роль «дороги жизни» для Киева, переживавшего продовольственный и топливный голод. Строительство описано в знаменитом романе советского писателя Николая Островского «Как закалялась сталь»).

В Интернете имеется фрагмент, не вошедший в очерк Малишевского. В нем идет речь о смерти Иванова И. И. в 1989 году. Вот перевод фрагмента:

«К большому сожалению, И. И. Иванов уже никогда не увидит своей книги. Осиротели листы со стихами, написанными на далекой Колыме, цела пока пачка колымских видов акварелью, гуашью и сангиной, созданных уже «вольняшкой».

И все же у его «Колымы» счастливая литературная судьба.

Не часто случается, чтобы первое же опубликованное произведение никому не известного автора нетерпеливые читатели буквально рвали из рук. В анкете «Литературной Украины» несколько уважаемых критиков сочли его несомненным событием литературного года. Читатель сразу же оценил то, что Иванов почти первым начал заполнять белое, а точнее – кровавое пятно в украинской литературе о зловещих лагерных временах, о Колымской трагедии.

В осиротевшем письменном столе так и осталась лежать в ящике повесть-эссе о художнике Костанди, стихи, литературоведческие рукописи, в основном незавершенные из-за жестокого инсульта. Такова последняя страница в книге этой тяжелой, сломанной зловещей волей жизни».

К. К. Костанди, фото 1910 г.

Автор: Мальцев С. В., член Союза журналистов СССР. [email protected]

Обсудить статью на форуме